XVIIe siècle

-

-

Qui a écrit le « Cé qu'è laino » ? Sur le mode de l'enquête à travers les siècles, cet ouvrage retrouve, pour commencer, l'état d'esprit assez joueur de celui qui, le premier, imprima ce texte. Sa plaisante signature décryptée permet ensuite d'explorer une nouvelle façon de dater les plus anciennes éditions connues. S'établit alors la chronologie de la Chanson de l'Escalade en patois savoyard de Genève, premier récit imprimé de la tentative manquée du duc de Savoie contre la ville en 1602. Sa fortune éditoriale est repérée à travers tout le xviie siècle. Par l'analyse à la fois géographique et littéraire de particularités du vocabulaire, émergent enfin les circonstances exceptionnelles qui ont permis de rassembler les talents concepteurs des soixante-huit couplets de cet hymne joyeux. Publié le 18 décembre 1602, l'original reparaît ici, dans sa langue populaire, avec traduction en regard et notes. Est ainsi rendue aux Genevois une belle page, trop longtemps oubliée, de leur histoire culturelle.

-

De la Renaissance à la fin du règne de Louis XIV, la poétique dramatique française se développe et se transforme au rythme des apparitions de Médée. La première tragédie à l’antique imprimée en français, la pièce fondatrice du tragique cornélien, l’œuvre emblématique du théâtre à machines, la riposte des Anciens aux Modernes : toutes mettent en scène la barbare magicienne. Toutes convoquent une figure du mal.

Si Médée participe aussi activement à la définition du théâtre, c’est qu’elle en incarne la mémoire. En matérialisant ses sortilèges, sa passion et ses crimes, l’art dramatique joue sur le plan de l’autoréférentialité : il (se) rappelle qu’il jaillit d’une brèche dans les fondations de la polis, qu’il puise sa force vitale à l’ombre des règles pensées pour délimiter l’acceptable. Et de cette réminiscence, il tire l’énergie nécessaire pour se redéfinir : rappeler le chaos originel, c’est aussi repenser son mode de répression.

-

Dans son acception conceptuelle large, qui se développe depuis la fin du XIXe siècle, la notion d’imaginaire s’est étendue ces deux dernières décennies au champ de la linguistique. L’imaginaire des langues a suscité des recherches novatrices portant aussi bien sur l’historiographie du discours de promotion de la langue française et sur les représentations des styles littéraires, que sur le pluri- et multilinguisme dans les territoires de la francophonie ou encore la pratique des langues régionales. L’on ne peut toutefois envisager un imaginaire identitaire, quel que soit son champ d’application, sans le penser en regard d’une altérité linguistique. Or, entre le début du XVIe siècle et la fin du XVIIIe, se développe une intense réflexion sur les langues suscitée par la convergence de divers faits politiques et culturels : reconnaissance en Europe des langues vernaculaires comme langues nationales, concurrence du latin comme réceptacle et véhicule de la culture lettrée, confrontation avec les langues « exotiques » mises en lumière par la vaste entreprise de colonisation et d’évangélisation des espaces amérindien, asiatique et africain. Autant de situations propices à la perception d’une altérité dans la mise en contact des langues que de cas constitutifs de l’identité linguistique. Cette tension entre identité et altérité affleure dans les traités de l’époque destinés à promouvoir la langue vernaculaire ou, au contraire, à légitimer la diversité linguistique. Elle s’éclaire aujourd’hui, dans un anachronisme fécond, des réflexions sur la polyglossie et le multiculturalisme. Elle se prolonge, ou se redouble, à l’intérieur du même espace linguistique, par les partis pris lexicaux, stylistiques, génériques qui constituent autant de langages singuliers diffractant en de multiples éclats une même langue. Ce volume permettra dès lors d’explorer le champ de déploiement de l’imaginaire des langues, dans ses modes de représentation de l’altérité linguistique, sur un plan à la fois linguistique, culturel et littéraire, qu’il s’agisse de revendiquer, voire de construire, une langue identitaire et distinctive, d’accepter ou de refuser la pluralité linguistique, d’envisager dans la rivalité ou l’harmonie la langue de l’autre ou encore de construire par l’écart ou l’acquisition une identité linguistique.

-

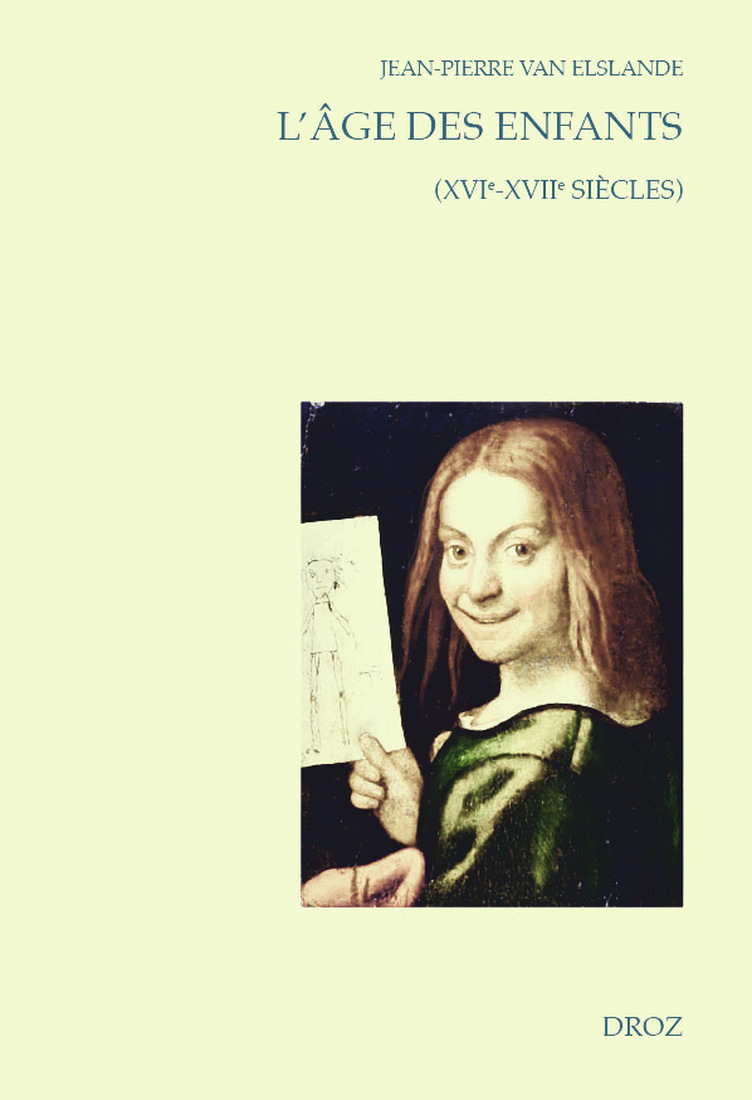

Ce livre est consacré aux personnages d’enfants dans la littérature des XVIe et XVIIe siècles. Il analyse les modes de subjectivation qui, dans des genres aussi variés que la poésie, la comédie, la tragédie, les traités pédagogiques, les Mémoires, le discours moraliste et les contes de fées associent à leurs faits et gestes des questionnements temporels nés de l’avènement des Temps modernes. L’Âge des enfants couvre la période de deux siècles au cours de laquelle les jeunes êtres dynamisent le projet humaniste de rénovation culturelle fondé sur l’actualisation du passé, en testent les limites et en interrogent le devenir. Cette période s’achève à la fin du XVIIe siècle, quand la Modernité s’impose en tant qu’horizon temporel indépassable, plutôt que comme projet à mettre en œuvre sur la base d’une représentation idéalisée des temps anciens. Les valeurs d’innocence, de vulnérabilité et de nostalgie attachées à l’enfance au cours du XVIIIe siècle changent alors le rôle dévolu aux enfants dans la littérature.

-

Sommaire

Écrire pour Saint Denis

O. Guyotjeannin, A.-M. Helvétius, "Écrire pour Saint Denis" ; M. Heinzelmann, "La passion Gloriosae de Saint Denis" ; A.-M. Helvétius, "La deuxième version latine de la passion saint Denis" ; K. Krönert, "La passion de saint Denis écrite par Hilduin : le travail d'un historiographe ou l'œuvre d'un faussaire?" ; S. Efthymiadis, "Les premières traductions grecques : la Passion anonyme et la Passion de Méthode" ; C. Förstel, "L'Éloge de Denys l'Aréopagite par Michel le Sancelle : tradition et sources" ; M.-F. Auzépy, "La Vie de Denys l'Aréopagite par Michelle le Syncelle : la Palestine et les carolingiens" ; A. Binggeli, "Les traditions hagiographiques orientales liées à Denys l'Aréopagite" ; I. Perczel, "La pseudo-autobiographie de Denys l'Aréopagite dans le contexte du corpus dionysien syriaque" ; B.-M. Tock, "Les chartes épiscopales pour l'abbaye de Saint-Denis, milieu du XIe - milieu du XIIe siècle" ; R. Grosse, "La collection de formules de Saint-Denis" ; T. Waldman, "Saint-Denis au XIe siècle : un nouveau départ" ; L. Morelle, "J.-L. Lemaitre, "Les nécrologues de Saint-Denis" ; O. Guyotjeannin, "La fabrique du Cartulaire blanc" ; P. Bertrand, "Les documents comptables de l'abbaye de Saint-Denis (XIIIe et XIVe siècle) autour de chaînes d'écritures" ; B. Bove, "Un registre contre la crise : le Livre vert de Saint-Denis (1411)"

Écrire à Saint-Germain-des-Prés du XVIe au XIXe siècle

O. Poncet, "Écrire à Saint-Germain-des-Prés du XVIe au XIX siècle" ; V. Weiss, "La gestion domaniale à Saint-Germain-des-Prés : le cas d'un conflit de censive au XVIe siècle" ; D. Roussel, "Écrire le conflit : pratiques sociales et pouvoirs de l'écrit dans les sources judiciaires à Saint-Germain-des-Prés (XVI-XVIIe siècles)" ; M.-F. Limon-Bonnet, C. Nougaret, "L'écrit dans l'écrit : papiers d'affaires et papiers personnels dans les inventaires après décès dressés dans le quartier Saint-Germain-des-Prés (première moitié du XIXe siècle)" ;

Nommer et décrire les actes des notaires de l'époque moderne, du XVIe au XIXe siècle

O. Poncet, "Nommer et décrire les actes des notaires de l'époque moderne, entre théorie, pratique et histoire" ; M. Ollion, "Minutes et brevets, registres et répertoires : note sur la pratique des notaires du Châtelet de Paris aux XVIe et XVIIe siècles" ; M.-F. Limon-Bonnet, C. Nougaret, "Méthodologie et construction des bases Minotaure-ARNO des Archives nationales : quels éléments pour un glossaire des typologies d'actes ?"

Bibliographie (Comptes rendus critiques ; Notes de lecture ; Livres reçus) ; Chronique

-

Le Théâtre au miroir des langues consiste à explorer les grandes notions théâtrales au moyen d’une étude lexicologique portant sur trois aires géolinguistiques : la France, l’Espagne et l’Italie des XVIe et XVIIe siècles. Divisé en huit chapitres (Genres théâtraux, Paratextes, Dramaturgie, Personnages, Notions esthétiques, Métiers et techniques, Lieu théâtral, Réception), l’ouvrage propose une étude comparative des composantes essentielles du théâtre à partir de leurs modes de désignation dans les trois langues. Prenant appui sur un vaste corpus de pièces, de préfaces et de traités, ces analyses permettent tout autant d’identifier les correspondances et les pratiques communes d’un pays à l’autre que de mettre au jour les spécificités nationales. Cet ouvrage a été conçu dans le cadre du projet ANR « IdT - Les idées du théâtre ».

-

Sommaire: Études - Actes du LXXe colloque de la Fédération historique du Sud Ouest

(Bordeaux, 30 septembre-1er octobre 2017 : Archives, manuscrits et imprimés) - M. NAVARRO CABALLERO, « Les Inscriptions latines d’Aquitaine : les archives de la population romaine d'Aquitaine »; F. LAINÉ, « Nécrologes et obituaires du Sud-Ouest.

Du manuscrit à l'édition »; S. LAVAUD, T.-L. ROUX et A. STELLA, « L'écrit municipal à Agen au Moyen Âge »; S. DRAPEAU, « Instantané d'un chantier hors norme : la comptabilité de l'œuvre de Saint-Michel de Bordeaux (1486-1497) »; J.-P. POUSSOU, « De l'importance et du rôle de l'information durant les grandes crises politiques anglaise et française du milieu du XVIIe siècle »; G. TAFFIN, « Modalités de conservation et enjeux actuels des archives des juges-consuls »; L. COSTE, « Le mémorandum d'Antoine Gautier : de l'écriture à la diffusion »; F. CADILHON, « Thérèse Desqueyroux : François Mauriac et ses voisins »; S. MIQUEL, « Inventaires floristiques et archives botaniques

en Périgord »; S. HOLGADO et C. JACOBS, « Gardien du temps ou l'éternel recommencement, du XVIIIe siècle à nos jours : une bataille impossible contre les misères du temps »; M. AGOSTINO, « La préservation d'un document exceptionnel

au cinéma. Le cas de deux films, Le Nom de la rose et Citizen Kane » ; A. ROQUAIN, « À propos de deux livres ayant appartenu à Lope de Vega : Il gentilhuomo et Avvertimenti morali de Muzio / Épitomé de Florus et Histoire de Polybe » ; F. ROUGET, « La réception éditoriale posthume des Œuvres de Philippe Desportes (1611-1621) »; H. VAN DER LINDEN, « Un ensemble de rares publications éphémères françaises du XVIIe siècle (Harvard, Houghton Library, *88-474a) : aperçu et inventaire »; M. JAOUHARI, « Les manuscrits arabes du général Daumas (1803-1871) » - II. Variétés - Lyse SCHWARZFUCHS, « Devises et marques dans le livre imprimé en terre francophone au XVIe siècle : Paris, Lyon, Genève »; A. GALLET, « La monographie botanique » Comptes rendus.

-

Contents

Acknowledgements

1.1 The Scope of this Edition

1.2 Casaubon’s Life: Sources

1.3 Casaubon’s Life, 1559-October 1610

1.4 Casaubon’s Life, October 1610-June 1614

1.5 The Letter to Fronton Du Duc, 1611

1.6 The Letter to Cardinal Du Perron, 1612

1.7 The Exercitationes, 1614

1.8 Casaubon’s Library, 1610-1614

1.9 Casaubon’s Library, 1614-1618

2.1 Casaubon’s Letters

2.2 Sources of the Letters

2.3 Casaubon’s Letters in Print

2.4 The Censorship of the Letters

3.1 The Present Edition: The Headnotes

3.2 The Text, Textual Apparatus, and Footnotes

3.3 Dating the Letters

3.3.1 The Gregorian Calendar

3.3.2 Dates in the Kalends of January

4.1 Bibliography: Works about Casaubon

4.2 Bibliography: Abbreviations of Sources

4.3 Abbreviations and Sigla

The Letters of Isaac Casaubon, 1610-1614

Volume 1 Letters, October 1610 to October 1611

Volume 2 Letters, November 1611 to July 1612

Volume 3 Letters, August 1612 to June 1613

Volume 4 Letters, July 1613 to June 1614

Appendix One: Lost Letters

Appendix Two: Casaubon’s Correspondents

Index

À sa mort en 1614, à Londres, Isaac Casaubon était considéré par beaucoup comme l’homme le plus érudit d’Europe. Actif à Genève dans les années 1590, à Paris à partir de 1600, puis, en 1610, il accepta un poste en Angleterre auprès du roi Jacques Ier. Missionné pour s’adresser à l’Europe au nom de son nouveau mécène, il nourrit la défense de l’Église d’Angleterre contre ses détracteurs catholiques.

Cette nouvelle édition exhaustive propose un texte critique des lettres conservées, depuis l’arrivée de Casaubon en Angleterre en 1610 jusqu’à sa mort en 1614, forte de 731 lettres, dont 312 inédites. Au XVIIe siècle, les premiers éditeurs censurèrent cette correspondance, passages que restituent P. Botley et M. Vince. Ces lettres nous permettent ainsi d’observer ce grand intellectuel à l’œuvre, pendant une période de sa vie remarquable où il mit ses connaissances savantes au service de la politique confessionnelle de son époque.

-

L’éclatante beauté des vers raciniens a exercé une telle fascination sur les critiques, qu’ils ont longtemps négligé cette part de non-dit qu’elle laissait tapie dans l’ombre. La dramaturgie racinienne tire pourtant toute sa force du silence logé en son cœur. Qu’il résulte d’un calcul délibéré ou d’une impuissance à dire, le silence relève aussi bien des ambitions politiques, des codes de civilité, des bienséances théâtrales que des pratiques religieuses. Il représente ainsi la trahison d’une intention que les personnages cherchent à percer et qui maintient en suspens l’intérêt du spectateur. Cette étude se propose de montrer que les tragédies raciniennes s’articulent toutes autour de la profération d’un insupportable aveu. Longtemps caché, retenu, étouffé, il a des effets dévastateurs une fois qu’il est prononcé. En faisant du contrepoint entre silence et déclaration le fondement de sa dramaturgie, Racine sape le bel édifice de la poétique aristotélicienne et impose sa nouvelle vision du tragique. Ce n’est plus la parole qui gouverne l’avancée de l’action, mais les silences qui, loin de la suspendre, la ravivent et la compliquent. Nul besoin de pythie ou de dieux tout-puissants pour condamner l’homme, qui reste libre de se confesser ou de se taire.